BarCamp für Einsteiger: 10 häufige BarCamp-Fehler und wie du sie vermeidest

BarCamps haben sich in den letzten Jahren von einem Nischenformat zu einer beliebten Alternative zu klassischen Konferenzen entwickelt. Der Charme liegt in der Offenheit: Es gibt keine fertige Agenda, stattdessen gestalten die Teilnehmenden das Programm selbst.

Doch genau diese Offenheit kann für Veranstalter zur Herausforderung werden. Wer ein BarCamp organisiert, muss den Spagat schaffen zwischen Struktur und Freiheit, zwischen klaren Rahmenbedingungen und offener Kreativität. Fehler bei Planung und Moderation können schnell dazu führen, dass die Energie verpufft oder Teilnehmende frustriert sind.

In aller Kürze:

In diesem Artikel erfährst du, welche 10 typischen BarCamp-Fehler Veranstalter oder Moderator*innen machen – und wie du sie vermeidest. Außerdem bekommst du eine praktische Checkliste, die dich bei der Planung unterstützt.

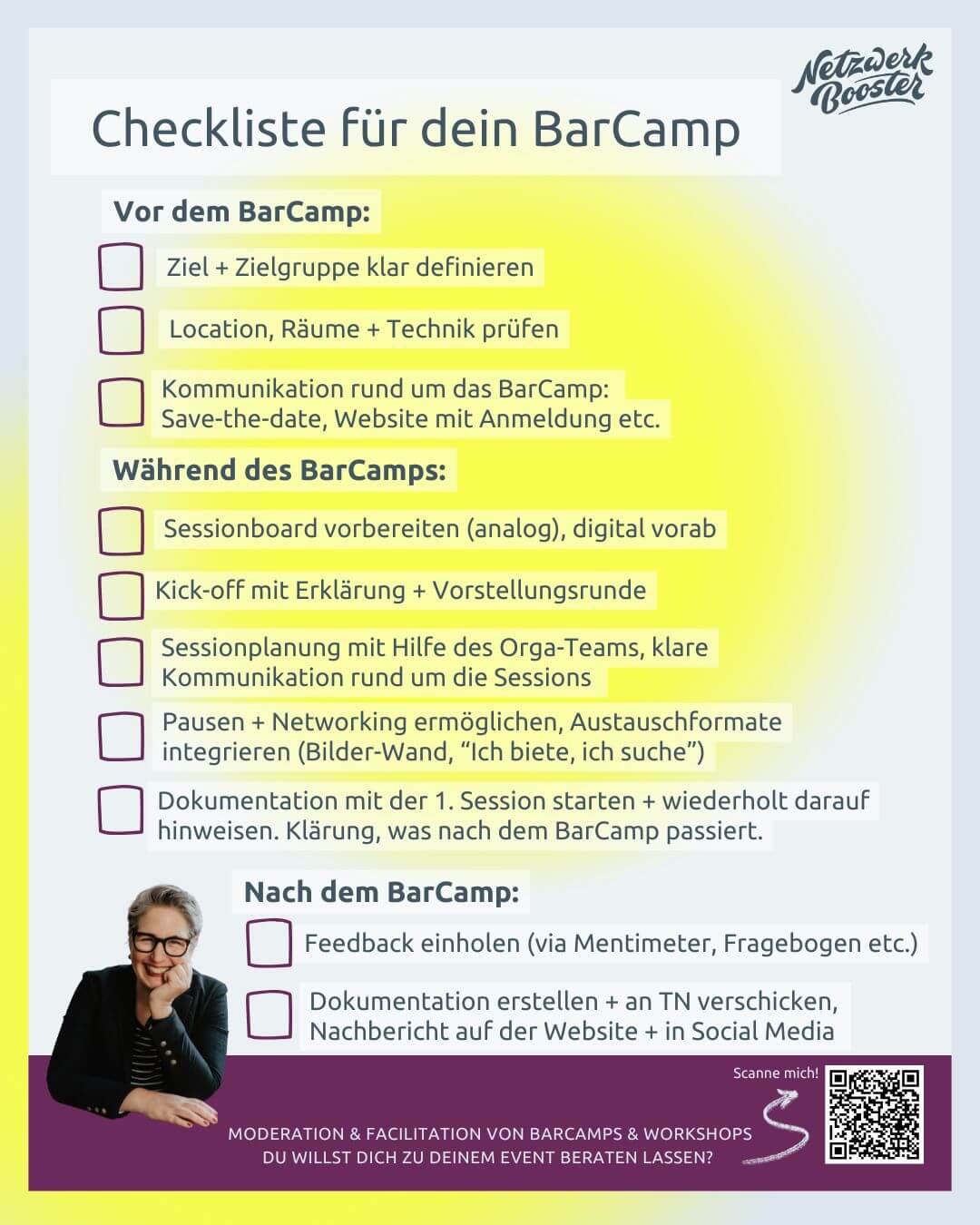

Meine Checkliste für dein BarCamp:

Hier die Vorschau – wenn du auf das Bild klickst, kannst du dir gleich das PDF herunterladen:

Ganz kurz: Was ist ein BarCamp?

Ein BarCamp ist ein offenes Veranstaltungsformat, das auf Austausch, Diskussion und Vernetzung setzt. Die Agenda wird am Anfang des Tages gemeinsam – mithilfe einer Moderatorin oder eines Moderators – erstellt. Teilnehmende schlagen Sessions vor, die dann je nach Interesse in den Ablaufplan aufgenommen werden.

Die Aufgabe der Veranstalter*innen ist es nicht, das Programm zu füllen, sondern den Rahmen zu schaffen, in dem dieser Austausch funktioniert: die richtige Location, Technik, Moderation und ein Grundverständnis dafür, wie das Format lebt.

Dabei ist wichtig:

- Jede*r kann Themen vorschlagen. Je nachdem, ob es ein offenes BarCamp ohne Schwerpunkt ist oder ein BarCamp zum Fachaustausch, kann es eine große Bandbreite an Themen geben oder sehr spezifisch werden. So habe ich zum Beispiel schon viele BarCamps zu Nachhaltigkeit oder Mobilität moderiert.

- Sessions entstehen spontan aus dem Wissen und den Interessen der Teilnehmenden. Da oft mehr Themen vorgeschlagen werden als Zeit für diese Sessions vorhanden ist, gibt es oft ein Voting durch die Teilnehmenden. Das kann durch einfaches Handheben, durch Klebepunkte oder auch digital passieren (z.B. mit Mentimeter).

- Austausch auf Augenhöhe ist der Kern des Formats. Gegenseitiger Respekt und Offenheit kennzeichnen oft die Stimmung bei einem BarCamp. Gleichzeitig wird der Aspekt der Selbstorganisation groß geschrieben: So ist jede*r selbst verantwortlich, sich passende Sessions zu suchen und auch wieder zu verlassen, wenn es doch nicht passt ("Gesetz der 2 Füße").

Die 10 häufigsten Fehler bei der Organisation eines BarCamps – und wie du sie vermeidest

1. Zu wenig Kommunikation im Vorfeld

Viele BarCamp-Neulinge verstehen das Format nicht auf Anhieb. Wird vorher nicht klar erklärt, wie ein BarCamp funktioniert, kommen Teilnehmende mit falschen Erwartungen – und sind enttäuscht, dass „keine Vorträge geplant“ sind. Oft fühlen sie sich auch verunsichert, weil alles "noch so unklar" ist.

Lösung:

Bereite die Kommunikation im Vorfeld gut vor. Erkläre auf der Event-Website, in Einladungen und Social Media, was ein BarCamp ist, wie Sessions entstehen und warum die Teilnehmenden aktiv gefragt sind. Erkläre auch, dass sich jede*r auch mit einem vermeintlich kleinen Beitrag einbringen kann, zum Beispiel als Zeitnehmer*in in einer Session. Biete auch an, dass sich Teilnehmende beim Orga-Team melden können, wenn sie unsicher sind, ob ihre Idee ein guter Sessionvorschlag ist.

2. Keine gute Einführung beim Event-Start

Der Start ist entscheidend. Wenn die Moderation das Format nicht verständlich erklärt, fühlen sich Teilnehmende überfordert und bleiben passiv. Auch die Vorstellungsrunde ist ein Punkt, wo die Moderation besonders aufmerksam sein sollte: So kann es passieren, dass die Vorstellungsrunde zu lang gerät – und manche Menschen versetzt es auch in Stress, wenn sie neben ihrem Namen und der Funktion auch noch 3 Stichworte (3 Hashtags) zu sich selbst finden müssen.

Lösung:

Starte das BarCamp mit einem klaren, lebendigen Kick-off. Bei einer großen Teilnehmerzahl ersetze ich die Vorstellungsrunde auch schon mal mit einer soziometrischen Aufstellung oder einer Fragerunde zum Aufstehen/Hinsetzen – klappt meistens ziemlich gut und die Stimmung ist danach gelöster.

Die Vorstellungsrunde hat den Vorteil, dass sich dann Menschen in den Pausen leichter zusammenfinden. Hier ist meine Empfehlung, das Tempo vom Team her vorzugeben. Wenn 5 Personen sich kurz und knapp vorstellen, macht der 6. Teilnehmer meist auch in diesem Schema weiter.

Erkläre danach in einfachen Worten den Ablauf, gib Beispiele für mögliche Sessions und beantworte alle Fragen.

Sessionplanung beim politoscope 2024 in Berlin, Bild: Phil Dera

3. Die Sessionplanung wird chaotisch

Die Sessionplanung ist das Herzstück des BarCamps. Ohne klare Moderation oder gut vorbereitete Visualisierung kann das schnell unübersichtlich werden.

Lösung:

Bereite Session-Boards (physisch oder digital) vor und erkläre den Ablauf Schritt für Schritt. Setze Helfer*innen ein, die bei der Einordnung von Themen oder Zeitblöcken unterstützen. Gerade wenn es ein Fach-BarCamp ist, ist die Moderation oft nicht tief im Thema drin – da ist es wichtig, dass vom Team bei der Sessionplanung unterstützt wird, damit nicht 2 ähnliche Sessions zur gleichen Zeit angeboten werden.

4. Zu starre oder zu lose Agenda

Manche Veranstalter versuchen, das offene Format zu stark zu kontrollieren – es fehlt das Vertrauen in den Prozess. Andere lassen zu viel laufen, so dass es zu Unklarheiten und Auflösung der Struktur kommt.

Lösung:

Oft hilft es, eine erfahrene Person mit im Team zu haben: Das kann jemand aus der eigenen Organisation sein oder eine externe Moderatorin. Denn die Erfahrung zeigt letzten Endes, dass BarCamps (fast) immer funktionieren – wenn man sich auf das Format einlässt. Diese Person kann zB aufzeigen, wo das BarCamp-Konzept erweitert werden kann (zB mit einem Impuls zum Start in den Tag) und wo es wichtig ist, die Offenheit zuzulassen (Wie: Es werden keine Themen vorgegeben. oder: Am Tag selbst gilt das BarCamp-Du!).

Wichtig ist es auch, Pausen und Zeit fürs Netzwerken und Essen einzuplanen. Nur weil so ein Tag mit allen Mitarbeiter*innen eines Unternehmens viel Geld kostet, hilft es nicht, 7 bis 8 Session-Slots in einen Tag zu pressen.

5. Räume und Zeit falsch planen

Wenn Räume zu klein sind oder Sessions ständig gestört werden, leidet die Dynamik. Auch fehlende Pausen oder ein zu enger Zeitplan können zu Stress führen.

Lösung:

Bei einem BarCamp sollte es durchaus erlaubt sein, dass Teilnehmende Räume wechseln (Es gilt das "Gesetz der 2 Füße!") oder auch Sessions ausfallen lassen können. So ein Tag ist ja oft schon voll genug mit An- und Abfahrt, vielen Sessions und Gesprächen mit den unterschiedlichsten Menschen.

Da hilft es, im Rahmen der Moderation darauf hinzuweisen, dass man auch mal eine Session ausfallen lassen kann und es trotzdem noch Raum für Seiten-Gespräche gibt. Auch Klarheit zur Zeitstruktur (z. B. 45-Minuten-Sessions mit 15 Minuten Pause) hilft im Laufe des Tages.

Mir hilft zum Beispiel immer meine "Assistentin", die Ziegenglocke. Außerdem gehe ich oft 10 bis 5 Minuten vor Sessionende einmal durch die Räume und weise darauf hin, das es bald eine Pause gibt. Natürlich können die Teilnehmenden auch die Pause nutzen und einfach weitermachen – zu Beginn der nächsten Session müssten sie dann allerdings zum Ende kommen (oder sich mit den Teilnehmenden der nächsten Session einigen):

6. Einsteiger*innen und Zurückhaltende nicht abholen

Wer das BarCamp-Format nicht kennt, braucht Orientierung. Ohne gezielte Ansprache fühlen sich Neulinge schnell überfordert oder ziehen sich zurück. So kommt es dann schon mal dazu, dass Sessionvorschläge ausbleiben und Räume nicht genutzt werden.

Lösung:

Hier hilft eine gute Kommunikation im Vorfeld – auf der Website, in den E-Mail-Einladungen und auch beim Start in den Tag. Auch „BarCamp-Buddys“ oder Erklärkarten können eine gute Idee sein. Meine Erfahrung zeigt mir, dass das Konzept doch ziemlich schnell von allen verstanden wird. Um auch zurückhaltende Teilnehmer*innen einzubinden, kann auch ein Start mit stärkerem Fokus auf Community-Building helfen.

7. Das BarCamp ist das falsche Format

Im Unternehmen wünscht man sich einen offenen Austausch zu verschiedenen Themen. Doch eigentlich liegen ganz andere Themen an.

Lösung:

Statt einer BarCamp-Moderation ist eigentlich eine Facilitation gefragt. Hier ist Fingerspitzengefühl von Seiten der externen Moderation gefragt. Beim Briefing-Gespräch muss sie idealerweise erkennen, ob das BarCamp-Format passt oder ob das Unternehmen eher Fragen zur Organisation und/oder Strategie bewegen.

8. Dokumentation wird vergessen

BarCamps leben davon, dass Ideen weitergetragen werden. Ohne Dokumentation verpuffen viele Inhalte.

Lösung:

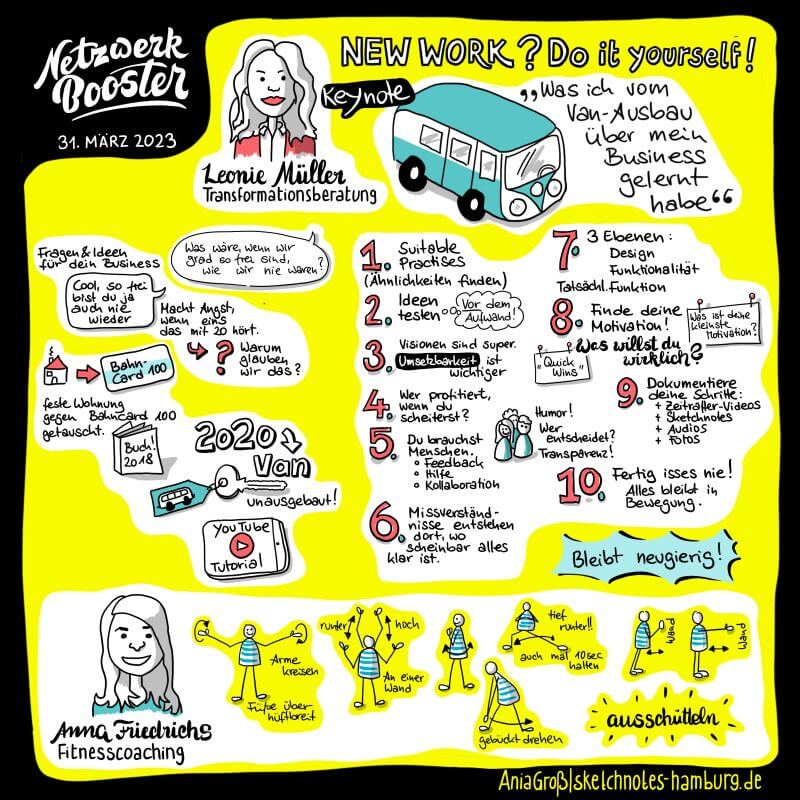

Kollaborative Tools wie Miro, Conceptboard, Padlet, Etherpads oder sogar einfache Google-Dokumente helfen, um Sessions zu dokumentieren. Ist das entsprechende Budget vorhanden, lässt sich auch Graphic Recording nutzen – dabei werden die Sessions grafisch dokumentiert. Auch ein Flipchart kannst du dabei einsetzen. Ermutige die Teilnehmenden, ihre Sessions selbst zu dokumentieren.

9. Kein Follow-up nach dem Event

Wenn nach dem Event Funkstille herrscht, geht der Community-Effekt verloren.

Lösung:

Plane ein Follow-up: Schicke eine Zusammenfassung, teile Session-Dokumentationen und lade zu einem Nach-Treffen oder einer Online-Diskussion ein. Dieser Punkt wird oft übersehen, denn er erfordert nach dem ganzen Projektmanagement praktisch noch einmal den gleichen Einsatz. Daher sollte dieser Aspekt unbedingt im Budget mit eingeplant werden.

10. Technik und Infrastruktur unterschätzt

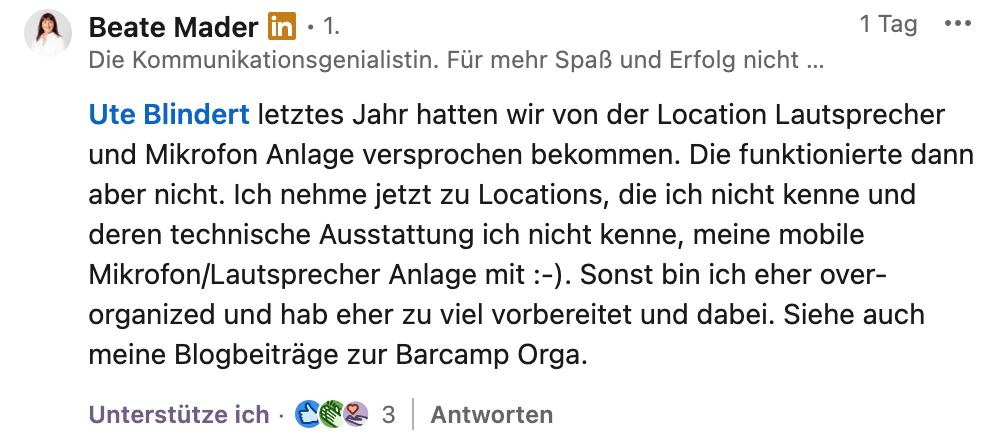

Schlechtes WLAN, fehlende Namensschilder oder zu wenig Kaffee – kleine Details können das Erlebnis trüben. Nicht zu vergessen: Die Akustik! Und natürlich eine funktionierende Technik (Mikrofone, Lautsprecher, Beamer etc.).

Lösung:

Teste Technik und WLAN vorher. Sorge für ausreichend Materialien (Post-its, Stifte, Flipcharts) und organisiere eine gute Grundversorgung. Die Akustik ist oft eine besondere Herausforderung: Hier ist es besonders wichtig, für ein gutes Mikro zu sorgen und für ausreichend Batterien. Je nach Location lässt sich davon ausgehen, dass die entsprechende Technik zur Verfügung steht – und auch ein Techniker, der unterstützt.

Als Moderatorin weiß ich es vor allem beim Start eines BarCamps zu schätzen, wenn ich mit einem Headset arbeiten kann. Später am Tag steige ich dann auch gern auf ein Hand-Mikrofon um.

Was denkst du?